店主です。

わたしが事業を運営しているお店には、それほど大きなものとはいえないサイズの木製の書棚が置いてあります。棚のスペースのほとんどがいまの仕事に関係する内容の本で埋まっているのですが、そこには自分が歩んできた順番通りに、読んできた本が並んでいました。ある時、その「順番」に対するこだわりがばかばかしく思えてきて、一気に本棚を整理しようとしたことがあります。その時でしたが、「数冊」をのぞいてほとんど揃えたカフェ・バッハ関連のものよりさきに位置していた本を、なんということもなしにパラパラとめくったのですが。。予感通り、手が止まらなくなってしまいます。

それはひたちなかにある自家焙煎珈琲店をめぐる本で、著者はその当時の代表にあたる人の記したものでした。その人物に関しては、少し説明がいるかもしれません。わたしがいまの代表を務めている、煎った種子を粉砕湯通しした飲み物の事業は先代の経営者がいましたが、「業界」(それに実態があるのかは不明)につゆほど(と言っていいほど)関わりを持たなかったそのひとがゆいいつ手紙のやりとりなどをしていたのが、前述のお店の経営者だったのです。

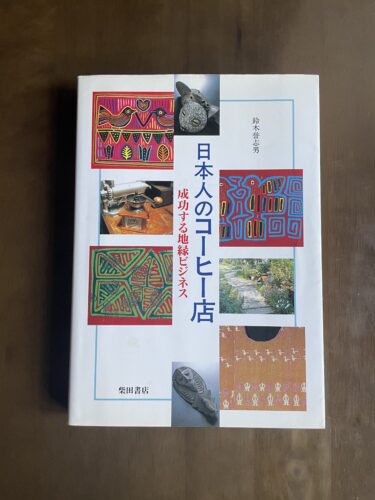

出来事の発端はどちらかといえばなにかの飲み物に関していうよりも、陶器だとか磁器だとかいうものに関してのやりとりだったと記憶します。しかし肝心の手紙を拝読した身からすると、くわしいことに関してはぼんやりした記憶しかありません。比較してわたしがはっきり覚えているのは、手紙の内容よりもむしろ、同時期に手にした氏の『成功する地縁ビジネス』という副題のつけられた本で、それはそののちに店先の本棚に並べて置かれることになりました。つまり、それが冒頭の本棚整理のとき、わたしが手にとって読みはじめた本です。その本からわたしは、なんとか大全だとか、なんとか味わいのこつだとかいう書物より先に、自分でも知らないうちに大きな影響を受けていたかもしれません。かりにもしそれが言い過ぎだとしても、自分のところで豆を焼いているという意味で、その本の著者のお店がもっとも最初の段階に自店と比較して意識した場所だったことに変わりはありません。

『成功する地縁ビジネス』という副題のつけられた一冊の本、そこにはプロバット焙煎機に関する、いくつかの面白い記述があります。プロバット焙煎機をめぐる「焙煎」という行為についても、あきらかに興味深い記述があります。ずいぶん精妙な記述ですが、人によっては生硬な印象を持つかもしれません。たぶんわたしは自分の仕事の歩き出しのうちに、無意識のうちにその本から受け取るイメージを多く吸いこんでいました。「地縁」という概念にしてもそうです。多店舗展開に関する姿勢も、肯定とは少し違う姿勢でのぞんでいた有名な南千住のお店から来たものではなかったことも、今更ながら思い出します。「プロバット焙煎機」と「地方都市の地縁」といういまのわたしにとって逃れ難いふたつの要素だけでなく、わたしはそれらにふずいするなにかのイメージを、だいぶん引摺りながらここまで歩いて来ました。そのひたちなかのお店から受け取るイメージを、だいぶん引摺りながらここまで歩いて来ました。最初になにを見つけるかというのがこれほどまで拭難いものなのかという問題は、いまわたしが人になにかを教えるときや、他人がものすごいことを啓蒙している姿などからもおぼえる、ひとつの恐怖です。恐怖といえばわたしはある時期に人から自分の事業の展望を聞かれると決まって「サザさんくらいにはなると思うけど」という大口をたたいていたのですが、それもおそらく、そういうものの因縁からくる引用でした。しかし、その「サザさん」はあくまで(現在のように)多店舗展開する前、その前の「サザさん」なのです。ひたちなかを拠点としたそのお店がコロンビアの地でゲイシャの旗を振ったのを真似して、その若者はペルーにゲイシャを摘みに行った(それがほとんど失敗に終わったと揶揄されたとしても)し、刀匠ブレンドという、いったいなぜそれを作ったのかと言われたりするブレンドに関しても、徳川将軍なんとかがあたまのどこかにあったからだろと指摘されたら、なにもいえないところがあります。いちいち挙げていけばきりがない類比の結びとしては、問題の本の著者とわたしは、この国の首都にある通っていた大学まで同じなのです。(もっとも後述のカフェ・アダチの人はそこを3時間くらいでやめているので、通ったという表現ができるものではありませんが)

というようなことをただだらだらと書いていますが、おそらくいまのわたしの事業のありようは、当該のお店とはだいぶん違ってしまいました。『成功する地縁ビジネス』のお店の代表が実質変わってしまったところもあるし、(地縁とはいえない増え方で)そこの経営形態が変わってしまったところもあったと思います。ほかにも焙煎機がプロバットからローリング社のものに変わってしまっただとか、様々な理由がありました。物事がつねに同じ形を取り続けることがないというのは、いまも変わらず目の前に繰り返される出来事です。そんなことを思いながらよくわからない気持ちと記憶のないまぜの状態のまま手に持った本をパラパラとめくり続けていたのですが、「おや」、と思います。突如、こんな感じの記述を見つけてしまうからです。

「焙煎は、結局フルシティロースト。あとは、ゆっくり丁寧に焼く」(鈴木誉志男氏)

こういう文章を読むと、わたしはなにか清新な感じがします。うまくいえないのですが、「言い方」として、誠心な感じがします。「内容」ではありません。あの当時わたしはそれと同じ気分、同じニュアンスに関して、はっきりとした受け取りをみせたはずでした。そのことは、とても鮮やかに覚えているのです。しかし、このことがここでは終わらないのが、当時のひとつの恐怖でした。わたしがそののち通うことになった、(より強力な磁場としかいえない)東京南千住のとあるコーヒーのトレーニングセンターでは、主宰の人物が口を酸っぱくしながら、このような文言をくりかえしていたのです。

「お前ら、中深煎りしか焼けないコーヒー屋にはなるなよ」(田口護氏)

このふたつは、あきらかな「異語」です。わたしは当時から、「おや」、と思っていました。しかし、これらに対してなにも矛盾は感じていませんでした。どちらもディーセントに思えるからです。もちろん、それは「言い方」についてのことで、「内容」とはあまり関係のないことです。その後の自分の取り組みがこういう意識の「あいだ」にあったことは、それからずいぶんと時が経って見返したときにわかるようなものでした。