店主です。

若い頃から時々読み返している『日本近代文学の起源』という本----とりわけそれに興味があるというわけでもなかったのに、二十歳になる少し前のころこの国の学術機関で日本文学を専攻するよう向かった記憶もある----について、昨今その著者が丁寧に自作の解説をしている場面を目にしたので、おや、と思って見ていました。その人がめったに自著にかんして脚注を入れることをしないひとだと知っていたからということもあったのですが、そこで取り上げている柳田國男についての注釈が、なにかとても気になったのです。その気になり方は、文学だとかいうよくわからないなにかのこととはまた違っていて、わたしはいま自分がコーヒーに対して考えていたり(考えてもいなかったり)する事柄に、少し重なっているように思えました。しかし、いまというよりかは、おそらくもっと前から。。もっとも柳田といえば『戦場のメリークリスマス』の音楽家が、彼の死の間際に『死者の書』の作家と同じくシリアスな読解をこころみた作家のはずで、なにかずっと気になっていたところもあったのです。

『柳田は、かつての日本では、大人が子どものために遊びを作ることはなかったし、昔話も子どものために作られたものではなかったと書いています。柳田は、若い頃は島崎藤村や田山花袋と一緒にロマン派として新体詩を作っていたんですね。藤村たちは、詩を自らの内面を託すものと考えていた。でもそういう考えは、短歌の題詠に慣れた柳田にとっては違和感があるものだった。“文学”以前の文学では、ロマン派的な自己や自己表現なんてものはなくて、あちこちから引用したり、あれこれを模倣したり、集まって合作したりといったことが、自在になされていたから』(『日本、近代、文学、起源 すべてをカッコに入れて』)

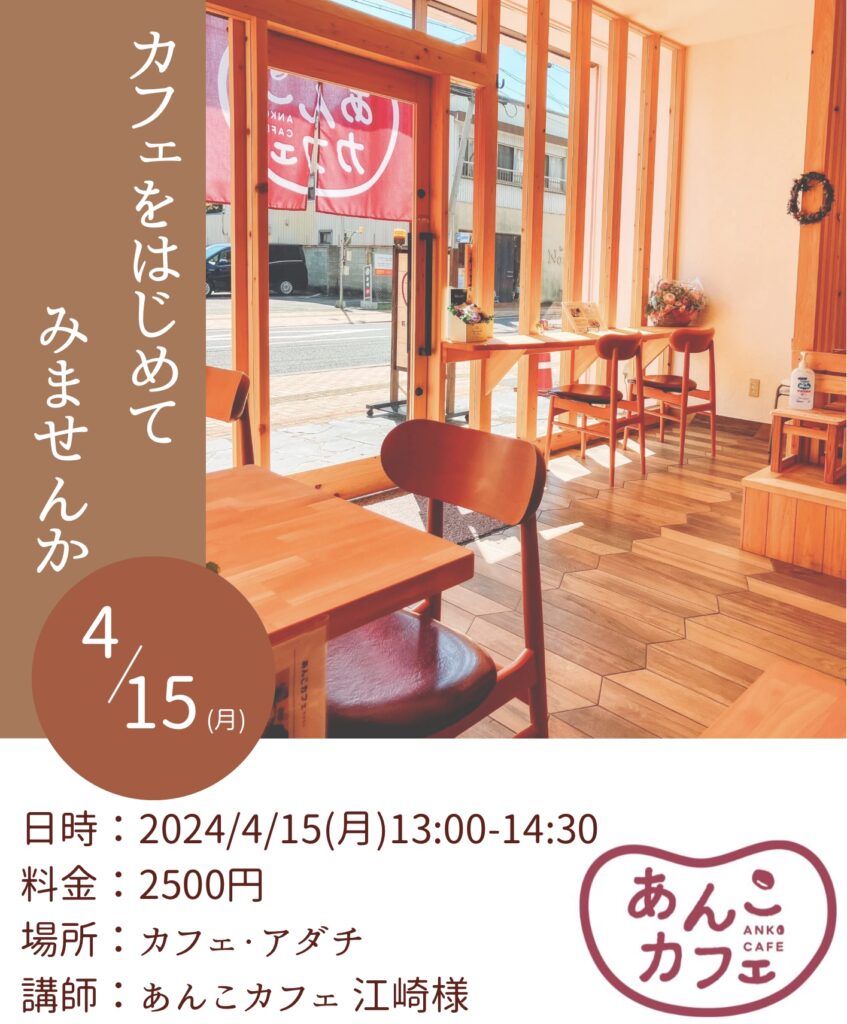

こういうことばが解像度高く見えたのは、自分がかつて東京の南千住のコーヒースクールに勉強のために通っていたころ、そのころを思い出していたことと無関係ではありませんでした。実際に自分は上に書かれていること、「柳田が文学に対して感じた違和感」というものを、コーヒーというものに対してずっと感じていたような気がしたのです。もう十数年も前のことにはなりますが、当時南千住の学び舎に足繁く通っていたころ、自分のまわりには「ロマン派的な見方をするひとたち」、「自己表現や自己を託すために」コーヒーを扱おうとするひとたちしか姿が見当たらず、わたしはそのことに対していくらかとまどったことを覚えています。門外漢すぎたからということもあったのでしょうが、自分にとってそのころ学んでいた飲み物は、柳田にとっての文学のように「あちこちから引用したり」「あれこれを模倣したり」「集まって合作したり」という以外のなにものでもなかったし、間違っても自己を表明するようなしろものではないと思われたのです。あのころ、自分はなにを考えていたのか? そんな気分になったのは、いくらかの時間を使って、最近の日本の都市部のコーヒー店をまわったからということとも無関係ではなかったかもしれません。現在この国の首都圏で供されるコーヒーに感じたことの大量の書き物を、喫茶星時の店主に無責任に放り投げたりしながら、わたしはあのころの気分が気になって、かつて自分がノートに書きためていたものを読み返していました。

ひとつ気になったことがあります。それは書き添えられた日付的にたしか、南千住のコーヒーのスクールの最終日を終えたとき、そのあとで学舎の同期と(当時の)WCRCのプロファイルについて少ししゃべり、それを思い返して書き出したものだったように思います。最大火力からはじまり、最小火力へと終わる焙煎----温度上昇率はいわゆるS字に近い比例ではなくてフラットな傾斜に近い----について、蒸らしをじっくりとって、水抜き終了後に火力を上げる、そういう焙煎とは真逆であるだとか、そういう焙煎は成分の悪いところを消そうとするもので、どちらが良いかとかではなく、成分の良いところを残そうとする焼き方とは真逆になるだとか、いまから思い返せば大したことはなにも語っていなかったような中、自分はこれらに対する「違和感」(柳田國男)として、かなりややこしい言葉を書き残していました。当時の文章は硬く、引用する気も起こらないのですが、わたしはあのころも今もなんとなく同じことを考えているような気がしました。